文章目录[隐藏]

- 1. 埃及木乃伊(Mummy)

- 2. 罗塞塔石碑(Rosetta Stone)

- 3. 帕特农神庙雕像(Parthenon sculptures)

- 4. 《亚尼的死者之书》(The Book of the Dead of Ani)

- 5. 《女史箴图》Admonitions Scroll

- 6. 尼科巴群岛木雕像Nicobar Island wooden sculptures

- 7. 青花徽章和题字纹克拉克瓷碗Blue and White Armorial and Inscribed Kraak Porcelain Bowl

- 8. 铜铸真武像Bronze Cast Zhenwu Statue

- 9. 锁子锦仪式用甲胄Maille Armor for Ceremonial Use

- 10. 大英博物馆收藏的Sophilos Vase

- 11. Grayson Perry's "The Tomb of the Unknown Craftsman"

- 12. "Crouching Venus"(蹲伏的维纳斯)

- 13.绿松石摩赛克双头蛇(Turquoise Mosaic Double-headed Serpent)

- 14.拉美西斯二世胸像(Bust of Ramesses the Great)

- 15.The Ife Head(伊费头像)

- 16. Tree of Life 生命之树

- 17. Akan Drum 阿砍鼓

- 18.The Piranesi Vase(皮拉奈奇花尊)

- 19. Haida House Pole(海达图腾柱)

- 20.Hoa Hakananai'a(荷亚·哈卡纳奈)

- 21. 乌尔皇室游戏棋盘(The Royal Game of Ur)

- 22. 奥克瑟斯宝藏 Oxus Treasure

- 23. Katebet木乃伊

- 24. 锡克教“头巾帽” Turban

- 25. 晚华之二:孟加拉雕塑家姆娜里尼•穆科杰制作的女性雕像。

- 26. 潘地•拉威•香卡的西塔琴 Pandit Ravi Shankar's Sitar

- 27. 大理石药叉女“安比卡”像 Ambika

- 28.青铜鸮形卣

- 29. 鎏金银牛首车饰

- 30. 龙山文化黑陶觯

- 31. 漆鞘铁刃汉剑 (櫑具剑)

- 32. 线刻阿弥陀佛净土图石门楣

- 33. 引路菩萨图

- 34. 洪秀全的朱批

- 35.苏轼的《墨竹图》

- 36. 唐伯虎的《西山草堂图》

- 37. 青铜双羊尊

- 38. 隋代阿弥陀佛像

- 39. 康侯簋和邢侯簋

- 40. 辽三彩大罗汉像

- 41. 莫高窟壁画

门票预约: 门票免费,不过一定要网上预约!经常能看到安保人员将没预约的人拒之门外

官网预约地址:https://www.britishmuseum.org/visit

参观时间:每日:10:00–17:00(周五:20:30)最后入场时间:16:45(周五:20:15),建议 9:30 甚至更早到,因为来晚了排队会很长

地址:British Museum, Great Russell Street, London, WC1B 3DG

交通路线:

地铁: Tottenham Court Road/Holborn

公交:1,8,19,25,38,55,98,242 在 New Oxford Street 下车

以下是大英博物馆最值得一看的四十一种藏品,这些藏品涵盖了不同的文明和历史时期:

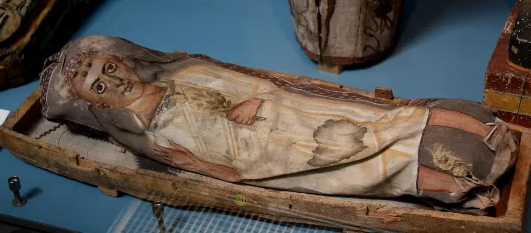

1. 埃及木乃伊(Mummy)

大英博物馆中的埃及木乃伊是该馆最受欢迎的展品之一,它们不仅数量众多,而且种类丰富,涵盖了不同的历史时期和社会阶层。

霍尼吉提夫大祭司木乃伊(Hornakht's Mummy):制作于公元前240年左右,霍尼吉提夫是埃及身份尊贵的大祭司。他的木乃伊被安放在一个黑色人形的巨大外椁和一个精心装饰的内棺中,尸体本身曾仔细涂抹过各种防腐药物,放上护身符和避邪物,再细心包裹起来。

歌女木乃伊(Singer's Mummy)这具木乃伊是一位女性的木乃伊,她生前的地位不是法老,而是一位卑微的歌女。尽管如此,她的木乃伊在展厅内与法老们的木乃伊并列而放,显示了其历史研究价值。

大英博物馆还藏有儿童的木乃伊,这些木乃伊提供了关于古埃及儿童生活和死亡的珍贵信息。

除了人类的木乃伊,大英博物馆还藏有猫、鳄鱼、鹰等动物的木乃伊,这些动物木乃伊同样反映了古埃及人的宗教信仰和丧葬习俗。

卡诺匹斯罐(Canopic Jars)用于保存木乃伊的器官,这些罐子通常配有人的头、动物头或神的头,代表着古埃及神话中的四个儿子,他们负责保护死者的内脏。

木乃伊棺椁和面具,大英博物馆中的木乃伊棺椁和面具装饰奢华,尤其是棺椁通常镀金以寻求太阳神的保护,并彰显尊贵,上面绘制的图案繁复,与神话传说密切相关,具有极高艺术价值。

木乃伊裹布上常绘有精致的图案和宗教符号,反映了古埃及人的生死观和对来世的信仰。

法尤姆肖像木乃伊(Fayum Mummy Portraits)这些是罗马时期木乃伊画像,即所谓的“法尤姆肖像”,是古代世界最引人注目的肖像画之一。

这些木乃伊和相关展品不仅为参观者展开了一幅以木乃伊为核心的古埃及社会文化生活场面的丰富画卷,还为大家提供了一个了解这些文物被制造和使用的世界和古埃及文明的“窗口”。大英博物馆的木乃伊展品是研究古埃及历史、文化和宗教的重要资源。

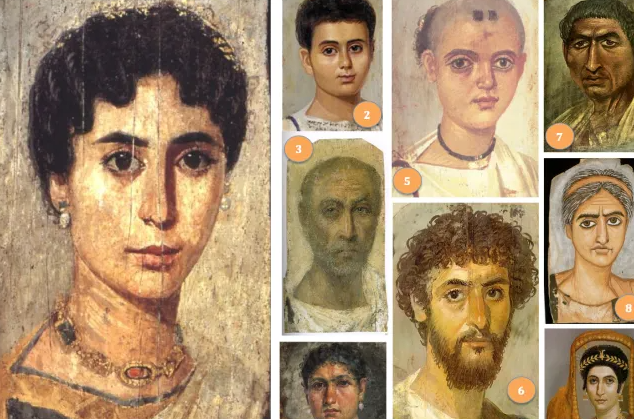

2. 罗塞塔石碑(Rosetta Stone)

一块非常重要的历史文物,它对于理解古埃及文明和象形文字的解读具有重大意义。

罗塞塔石碑制作于公元前196年,是一块灰色和粉红色的花岗闪长岩石碑。石碑上刻有关于埃及国王托勒密五世的祭司法令。

1799年7月15日,由法国军官皮埃尔·弗朗索瓦·泽维尔·布沙尔(Pierre François Xavier Bouchard)在埃及罗塞塔(Rosetta)附近的尼罗河三角洲发现。 石碑最初被用于建造朱利安要塞(Fort Julien),后来在拆除旧墙时被发现。

石碑上的文本以三种不同的版本呈现:象形文字(Hieroglyphic)、通俗体(Demotic)和希腊文。象形文字部分有14行,通俗体部分有32行,希腊文部分有54行。

石碑尺寸为112.3厘米×75.7厘米,厚度为28.4厘米。由于石碑上的文本以三种不同的语言呈现,这使得学者们能够最终解读埃及象形文字。

英国学者托马斯·杨(Thomas Young)首先识别了一些与托勒密五世相关的象形文字,并确定了阅读的方向。法国学者让-弗朗索瓦·商博良(Jean-François Champollion)在19世纪20年代初完全解读了埃及语言文本,发现象形文字实际上是字母、定符和音节元素的混合。

3. 帕特农神庙雕像(Parthenon sculptures)

来自雅典卫城的帕特农神庙。

帕特农神庙雕像(Parthenon sculptures)是古希腊艺术的杰出代表,它们不仅展示了古希腊雕塑艺术的高超技艺,还承载了丰富的历史和文化价值。帕特农神庙建于公元前5世纪,是为了歌颂雅典战胜波斯侵略者的胜利而建。

神庙位于希腊雅典卫城的古城堡中心,是现存至今最重要的古典希腊时代建筑物之一。帕特农神庙雕像展现了古希腊雕塑艺术的高峰,它们以其生动、真实和动态的表现力而著称。

雕像包括了排档间饰(Metope)和三角楣饰(pediment)的雕像,取材于古希腊神话,如月亮神塞勒涅的马头雕像、伊利索斯河神像以及半人马和拉皮斯之战的高浮雕。

帕特农神庙位于希腊雅典卫城的古城堡中心。部分雕像现收藏于大英博物馆,这些雕像包括神庙东西两侧三角形(山形)房檐中的雕刻。

帕特农神庙雕像不仅是艺术珍品,也是古希腊文明的象征。它们体现了古希腊人对神性的追求和对美的崇尚,同时也是古希腊知识和学问的象征。

由于历史的沧桑,许多雕像已经不复存在,只剩下复制品和重制品。神庙本身也经历了多次破坏和重建,包括被改造为基督教堂、清真寺,以及在1687年的爆炸中严重损毁。

帕特农神庙雕像的归属和展示权一直存在争议,特别是那些收藏在大英博物馆的雕像,希腊方面一直要求归还。

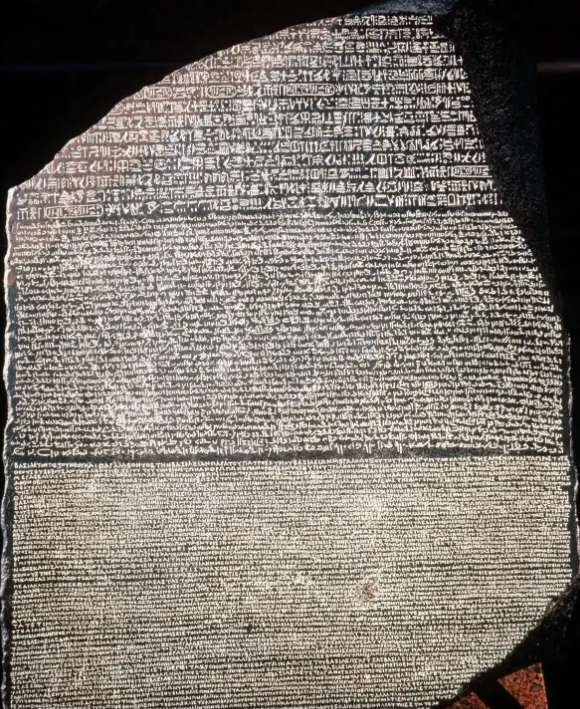

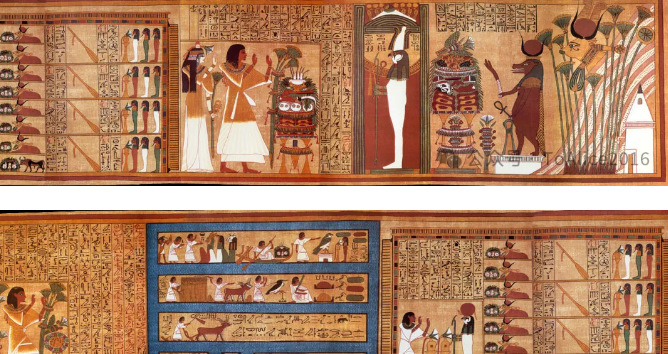

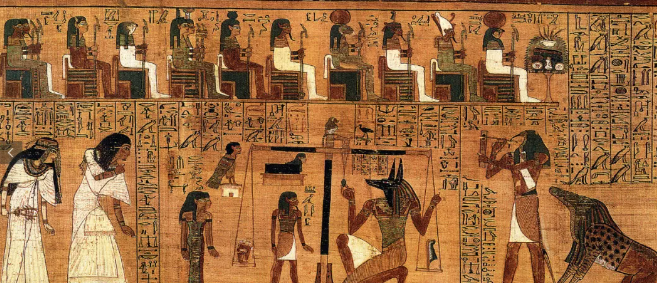

4. 《亚尼的死者之书》(The Book of the Dead of Ani)

古埃及陪葬品,描绘死者在来世获得永生所需的咒文。

《亚尼的死者之书》(The Book of the Dead of Ani)是古埃及《死者之书》(The Book of the Dead)中最著名的版本之一,它不仅是一份宗教文本,也是一件艺术品。

《亚尼的死者之书》创作于公元前1300至前1200年,属于埃及新王国时期第十九王朝。它是为名叫亚尼(Ani)的底比斯抄写员准备的,亚尼是新王国第十九王朝时代的大祭司。

全部长分为六十章,全长二十四公尺,包含了咒文、赞美诗、祈祷文和神名等。书中描述了死者在来世获得永生所需的咒文和约定事项,以及亚尼在死者之国接受生前善行和恶性审判的过程。

由收藏家佛里斯班士(可能是指E. A. Wallis Budge)于1887年在尼罗河中游克索西岸的墓室中发现。目前收藏于英国伦敦大英博物馆,并被视为镇馆之宝。

《死者之书》是古埃及人用于陪葬的文稿,旨在帮助死者在来世的旅程中顺利通过各种考验和审判。书中的内容反映了古埃及人的伦理道德标准,是了解埃及社会的重要文献。

《亚尼的死者之书》以其五彩缤纷的插图和精致的工艺而闻名,是古埃及美术中的极致作品。书中的插图不仅加强了人们对冥世生活的了解,也是古埃及宝贵的艺术作品,反映了古埃及的民间风俗和艺术成就。

书中最著名的部分之一是“秤心仪式”,其中描述了死者的心脏与羽毛的重量比较,以判断其是否有资格获得永生。

5. 《女史箴图》Admonitions Scroll

东晋画家顾恺之的作品,现存唐临摹版本。

《女史箴图》是中国东晋时期画家顾恺之根据西晋文学家张华的《女史箴》一文所绘的绢本绘画作品。这幅画不仅是中国古代宫廷妇女生活的写照,也是宣扬封建社会女性道德规范的重要作品。

顾恺之(约公元345年-406年),字长康,小字虎头,晋陵无锡(今江苏无锡)人,是东晋时期的杰出画家、绘画理论家和诗人。《女史箴图》原作已失传,现存的版本为后世摹本。

画作内容分为12段,现存9段,每一段都描绘了一个故事及小楷书写的箴文。故事包括汉代冯媛以身挡熊保护汉元帝的故事,以及班婕妤拒绝与汉成帝同辇的故事等,旨在通过历代贤妃的故事告诫宫廷妇女需遵守妇德。

画作注重人物神态的表现,用笔细劲联绵,色彩典丽、秀润。人物形象生动,线条勾勒循环婉转、连绵不断、悠缓自然,展现了中国古代绘画的高超技艺。

现存的《女史箴图》有两个摹本,一个藏于北京故宫博物院,为南宋人所摹;另一个在1900年八国联军侵入北京时被掠,现藏英国伦敦大英博物馆,传为唐代人所摹。

乾隆时期,《女史箴图》成为清宫收藏,被存放在紫禁城建福宫静怡轩中。1900年义和团起义期间,八国联军进京,作品流散宫外。1903年大英博物馆从克拉伦斯•约翰逊上尉手上购得此画。

《女史箴图》在中国绘画史上具有划时代的意义,预示着中国绘画由重教化到重审美的转型,是中国古代绘画的代表作之一。

6. 尼科巴群岛木雕像Nicobar Island wooden sculptures

由巫医制作,用来治疗和祛除疾病。

尼科巴群岛木雕像是东南亚尼科巴群岛特有的文化艺术品,这些岛屿位于孟加拉湾,具有重要的战略位置。尼科巴群岛的历史可以追溯到古代,包括在托勒密的世界地图(约公元150年)以及后来的中国古代、阿拉伯和印度编年史中都有提及。

木雕像传统上由被称为 menluana 的精神治疗师雕刻,用于驱邪避凶,保护人们免受恶灵和疾病的侵扰。 这些雕像被称为 "henta-koi"(恶魔吓跑者)或 "kareau"(吓-恶魔),它们通常被放置在房屋外面,以保护居住者。

雕像通常具有人面、编织的椰子壳战盔和背部装甲,有时呈现为龟或海龟的形态,可能暗示着一种神话中的动物。

到了19世纪末至20世纪初,这些传统逐渐停止实践,许多现存的木雕像都是在这个时期之前被收集的。许多尼科巴群岛木雕像被收藏在世界各地的博物馆中,如大英博物馆、布鲁克林博物馆、皇家苏格兰博物馆和皮特河博物馆等。

7. 青花徽章和题字纹克拉克瓷碗Blue and White Armorial and Inscribed Kraak Porcelain Bowl

明代晚期出产的青花瓷。

这件瓷碗制作于中国江西景德镇,大约在明代万历年间(约1600—1620年)。瓷碗具有弧壁、深腹、撇足、花口沿的特点。外壁绘有四个盾形纹章,每个纹章中都绘有一只怪蛇,蛇长着一对人头和五个怪兽头,鳞翅、独尾、双脚分趾。纹章两侧的飘带上写有拉丁文谚语“Septenti nihil novum”(于智者无奇闻)。

除此之外的装饰皆为中国风格,包括佛教法器纹饰以及莲花纹。

碗内底装饰有莲池鹤鹭纹,内壁环绕十组花石纹的画片。

这只瓷碗属于明代晚期出产的主要用于出口的青花瓷,在西方被称为“克拉克瓷”。“克拉克瓷”这个名字源自于葡萄牙商船Carraca,这是这艘船第一次将这种类型的瓷器运往欧洲。克拉克瓷的胎体较薄,以开光画片装饰,在景德镇被大量生产。

这种瓷器的制作和贸易反映了当时中国与欧洲之间通过海路进行的文化交流和贸易往来。这些瓷器不仅是商品,也是文化交流的载体,它们的存在证明了当时全球贸易网络的复杂性和跨文化互动的深度。

青花徽章和题字纹克拉克瓷碗是明代晚期中国外销瓷的代表,它不仅展示了中国瓷器制作的高超技艺,也体现了当时全球化初期文化交流的复杂性。

8. 铜铸真武像Bronze Cast Zhenwu Statue

现存最大的铜铸真武像之一。

这尊真武像是现存最大的铜铸真武像之一,制作于中国明代,大约在1416—1439年间。真武大帝,又称玄天上帝、元圣仁威玄天上帝,在道教中是北方之神,被认为具有镇邪、护佑众生的神力。

明代初期,明政府需要对内平稳政局以及对外安定边疆,永乐皇帝将他在靖难之变中的胜利归功于真武大帝的庇佑。永乐年间,湖北武当山作为玄武大帝的道场,出现了瑞应景象,这些景象被用来证明永乐皇帝即位的正统性。

从1412年起,永乐皇帝下令在武当山顶峰大规模修建宫观庙堂供奉真武大帝,同时也为自己的父亲洪武皇帝以及母亲祈福。1416年,永乐皇帝在武当山太和宫金殿立真武像,这件真武像与大英博物馆展出的极为相似。

这尊真武大帝像长须披发,身着铠甲战袍,战袍正面有龙纹装饰,左手施真武印,即无名指和中指向前伸出,整体为铜制,原有鎏金、彩漆装饰。

传说明代早期的真武像是以永乐皇帝为原型塑造的,体现了当时对真武崇拜的盛行。

这尊真武像是大英博物馆的重要中国文物之一。根据山中株式会社的资料,这尊真武像由山中株式会社捐赠给大英博物馆,入藏日期为1908年,馆藏编号为1908,0725.2。

9. 锁子锦仪式用甲胄Maille Armor for Ceremonial Use

清代苏州和杭州织造局供应的铠甲。这件仪式用锁子锦甲胄制作于清代,大约在1780—1820年间,可能产自杭州或苏州。

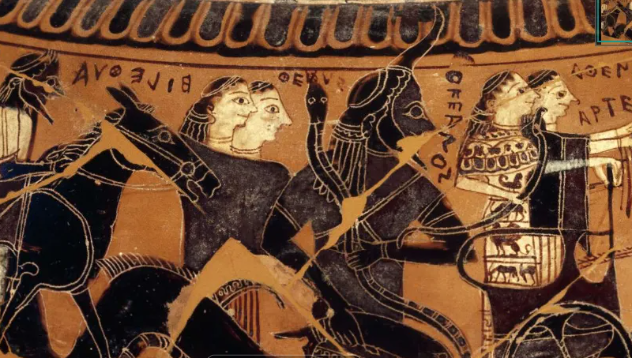

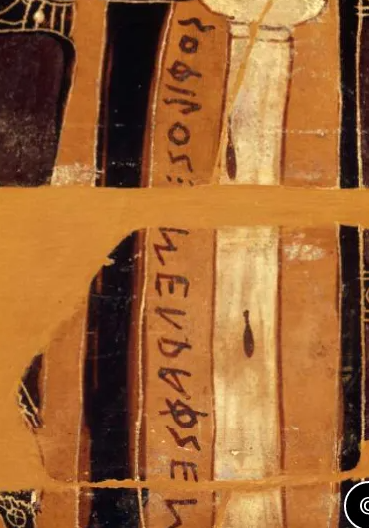

10. 大英博物馆收藏的Sophilos Vase

Sophilos Vase制作于公元前580年至570年左右,这是阿提卡时期雅典的作品。是已知最早的阿提卡陶罐画家,活跃于公元前590年至570年左右。

该碗展示了雅典陶罐绘画的新方向,其上描绘了神、女神、宁芙和其他人物前往英雄珀琉斯(Peleus)的家,以庆祝他与美丽的海中仙女忒提斯(Thetis)的婚礼。忒提斯是宙斯(Zeus)和海神波塞冬(Poseidon)所爱的对象,但他们的热情在得知忒提斯的儿子注定要比他的父亲更伟大时冷却了。

为了确保忒提斯的儿子不会对神构成威胁,神决定让忒提斯嫁给一个凡人,他们选择了珀琉斯,并为这对夫妇举办了一场盛大的婚礼,这场婚礼就描绘在这只碗上。

碗上的场景描绘了珀琉斯在家门口迎接客人,他们或步行或乘战车到达。其中包括酒神狄俄尼索斯(Dionysos),他手持一串葡萄,象征着婚礼宴会上将饮用的酒,可能就在这个形状的碗中混合。

半人马喀戎(Cheiron)也出现了;他后来成为了珀琉斯和忒提斯的儿子,强大的阿喀琉斯(Achilles)的导师。

在房屋的柱子之间,Sophilos签了他的名字:“Sophilos画了我。”Sophilos是我们知道名字的第一位希腊陶罐画家。

当这个黑绘陶罐在1971年被大英博物馆收购时,它处于修复状态,只有少数区域有所缺失。 自那以后,它三次来到博物馆的保护部门。在第一次访问中,一位保护员重新定位了带有艺术家签名Sophilos的碎片,使其更容易阅读。几年后,博物馆获得了原本属于这个陶罐的五个碎片。保护员移除了间隙填充物,以便这些碎片能够重新团聚。

在1983年画廊翻新期间,保护员重新评估了旧的修复工作。旧的粘合剂和间隙填充物被识别为聚酯树脂,这种树脂已经硬化并变得脆弱;支架上出现了裂缝,这可能是直接结果。

决定将陶罐拆解并重新组装,使用更稳定和可逆的保护材料。拆除旧的连接和填充物,并手动清除碎片上的聚酯树脂是一个漫长的过程。碎片使用可逆粘合剂重新组装,缺失区域用巴黎石膏填补并上色。

Sophilos Vase不仅是希腊陶罐艺术的杰作,也是大英博物馆中最重要的藏品之一,它为我们提供了关于古希腊神话、社会和艺术的宝贵见解。

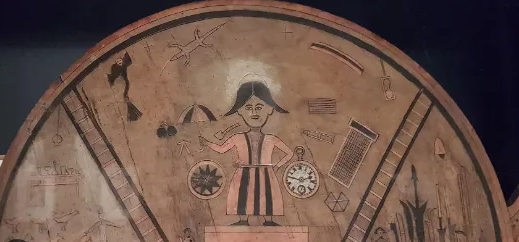

11. Grayson Perry's "The Tomb of the Unknown Craftsman"

Grayson Perry在大英博物馆幕后工作,举办了他迄今为止最雄心勃勃的展览:“无名工匠之墓”。在这个展览中,Perry从博物馆庞大的收藏中自由选择他想要的任何物品,并且创作了大约25件新艺术作品,从他的标志性陶瓷到一辆能开动的摩托车。

展览的中心作品是一件大型艺术品:一艘金属制成的船形墓,上面镶嵌着浮雕和艺术货物,这些货物基于大英博物馆藏品中的物体,或实际上是从这些物体铸造而来的。船上的居住者被许多信仰和民族的护身符所包围,驶向来世。这是对所有匿名工匠的纪念,他们几个世纪以来创造了世界上人造奇迹的许多作品,其中许多在博物馆展出。

erry将创造力视为文化交流的一种形式。在他看来,这就像一场传话游戏,随着传统和思想的传递,错误也随之产生。工艺常常被误认为是精确度,但这并非其本质。你不一定需要最先进的工具来制作杰作。

这艘船是Perry展览的中心,名为“无名工匠之墓”,是一个铁制雕塑,象征着“工匠”驶向来世。这是对所有创造了世界人造奇迹的匿名工匠的纪念,这些工匠在2020年备受期待地重返大英博物馆。

12. "Crouching Venus"(蹲伏的维纳斯)

23号厅中的这座雕像正式名称为“阿芙洛狄忒半蹲雕像”(Statue of Crouching Aphrodite),也被称为“蹲着的维纳斯”。这座雕像是公元前200年左右希腊原作的罗马版复制品。最初的雕像可能是由青铜或大理石制成的,但现在已经遗失。

现存的这座雕像可以追溯到安东尼时期(公元2世纪),可能是在公元1世纪或2世纪制作的。

雕像展现的是裸体蹲姿,设计灵感来源于古希腊女神阿芙洛狄忒(罗马时期称为维纳斯)。作品描绘的是在洗澡时的女神因发现有人偷窥而感到惊讶,本能地蹲下身体,用手臂尝试遮盖身体的重要部位。

雕像的三维感和精致的发型是古希腊雕像的典型代表。整个雕像呈上尖下宽的三角形,身体与底座之间有三点支撑。雕像最早记录在意大利曼图亚的冈萨加(Gonzaga)收藏清单中,艺术家鲁本斯(Rubens)就是在那里欣赏到了它,后被英国国王查理一世(Charles I)所收藏。

查理一世曾收集了大量重要的罗马文物,此雕像就是从曼图亚的文森佐公爵二世处购得。理一世被处死后,雕像在1650年的英联邦销售清单中被挂牌出售。

1650年,由巴洛克肖像画家彼得·莱利(Peter Lely)购得,并因此而得名莱利的维纳斯(Lely’s Venus)。1682年,雕像重新回到皇家收藏。1902年,它从肯辛顿宫被送往温莎城堡,并被安置在橘园里。自1963年以来,雕像被大英博物馆长期借展。

"Crouching Venus"作为一件历史悠久的艺术品,不仅展现了古希腊和罗马时期的雕塑技艺,也见证了欧洲艺术收藏的历史。

13.绿松石摩赛克双头蛇(Turquoise Mosaic Double-headed Serpent)

这件双头蛇雕塑是阿兹特克文化(Aztec)的代表性杰作,象征着神灵。阿兹特克人崇拜绿松石,认为它是神赐予的宝石,常用于祭祀仪式。 也叫 Aztec serpent 阿兹特克双头蛇

这件阿兹特克双头蛇雕塑制作于15至16世纪,来自今墨西哥地区。它是阿兹特克艺术的代表,展现了阿兹特克文明的精湛工艺和宗教象征。双头蛇由一块西班牙杉木雕刻成型,外表覆满绿松石马赛克组成的图案。蛇的口部张开,各有两颗由海菊蛤制成的獠牙。牙垠和鼻孔用鲜红的贝壳片装饰,显得格外醒目。

14.拉美西斯二世胸像(Bust of Ramesses the Great)

15.The Ife Head(伊费头像)

The Ife Head是在1938年在尼日利亚伊费市(Ife)的Wunmonije Compound偶然发现的,当时工人们在为房屋基础清理表土时发现了这些雕塑。共发现了17个黄铜和铜制的头像以及一个国王雕像的上半身残片。

这些头像被认为是伊费文明或约鲁巴人(Yoruba)的杰出代表,展现了非洲艺术和文化的高峰。伊费头像的写实风格与古希腊和罗马的古典传统相提并论,最初西方学者甚至怀疑这些作品是否由非洲艺术家创作。

The Ife Head使用了失蜡法(lost-wax casting)技术制作,这是一种复杂的铸造工艺,需要极高的技巧和精确度。头像展现了伊费工匠在捕捉人类形象方面的高超技艺。

学者们认为The Ife Head可能代表了一个统治者或社会中的高地位个体,鉴于其写实的描绘和复杂的头饰,这些头饰通常与约鲁巴文化中的王室有关。The Ife Head以其自然主义风格和精致的头饰而闻名,头饰可能代表了一个复杂的冠冕,由多层的管状珠子和流苏组成,这是伊费头像的典型特征。

The Ife Head的发现挑战了西方对非洲艺术的既有观念,最初西方学者不愿相信非洲有能力创造出如此高质量的艺术品。这些头像现在被公认为非洲本土传统的一部分,展现了非洲艺术的高度写实性和精致性。

The Ife Head在尼日利亚的企业和教育机构的标志和品牌中被广泛使用,例如奥巴费米·阿沃洛沃大学(Obafemi Awolowo University)。

The Ife Head被大英博物馆收藏,并在2010年的重要展览《伊费王国:西非的雕塑》中展出,该展览是尼日利亚独立50周年的一系列活动之一。2011年,The Ife Head还被纳入大英博物馆/BBC的《世界历史100件物品》中。

16. Tree of Life 生命之树

是由莫桑比克的四位艺术家克里斯托瓦·卡纳瓦托(Cristovao(Kester)Canhavato)、希拉里奥·纳哈图古(Hilario Nhatugeuja)、阿德利诺·马特(Adelino Mate)和菲埃尔·多斯·桑托斯(Fiel dos Santos)于2004年专门为大英博物馆创作的作品。

这件雕塑装置的创作背景与莫桑比克的历史紧密相关。莫桑比克在1974年从葡萄牙殖民统治中独立,但随后陷入了内战。在内战结束后,莫桑比克的大主教提出了一个名为《将武器变为工具》的计划,鼓励人们将使用过的武器变换成其他物品,以促进和平与重建。

"生命之树"使用了从该计划中收集的武器制成,包括切碎的AK-47步枪、手枪和榴弹发射器等。这些武器被转化为一件强有力的艺术作品,象征着从战争到和平的转变。

"生命之树"陈列于大英博物馆的非洲展厅(25号展厅)内,作为当代艺术与非洲历史的一部分。这件作品不仅是一件艺术品,也是对和平的强烈呼吁。它通过将战争武器转化为生命之树,传达了从破坏到创造、从死亡到生命的深刻信息。

17. Akan Drum 阿砍鼓

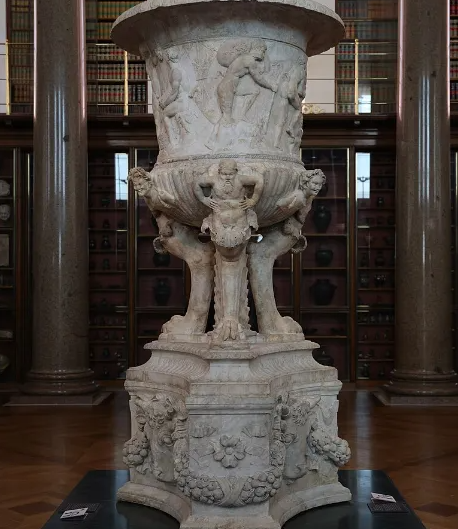

18.The Piranesi Vase(皮拉奈奇花尊)

19. Haida House Pole(海达图腾柱)

Haida House Pole来自加拿大西海岸的海达族(Haida),这个图腾柱制作于大约1850年左右。这根图腾柱原本矗立于加拿大大不列颠哥伦比亚省加阳(Kayang)村的一所氏族房屋前,柱身上装饰有神兽图腾,是家族身份与权利的象征。

19世纪加阳村爆发了流行病,导致村庄和房屋被遗弃。后来族长将这根图腾柱出售给了一名古董商,大英博物馆在1903年将其购藏。

Haida House Pole陈列于大英博物馆的大中庭(the Great Court)内。

图腾柱的设计反映了海达族的宗教和文化信仰,分为四个部分,每个部分代表不同的海达宗教和文化信仰方面。包括三个守望者(watchmen)、熊、青蛙和熊崽、熊抱着一个人和两个熊崽、以及乌鸦和一个人拿着一个未知动物的形象。

海达族是居住在加拿大Haida Gwaii群岛上的原住民,他们的社会分为两个氏族:鹰和乌鸦。图腾柱由乌鸦氏族雕刻。

大英博物馆与Haida Gwaii博物馆(Saahlinda Naay)和海达族人合作,共同维护海达藏品,并使其对海达族人可访问。

20.Hoa Hakananai'a(荷亚·哈卡纳奈)

Hoa Hakananai'a是一尊来自智利复活节岛(Rapa Nui,又称拉帕努伊岛)的摩艾石像(Moai),由拉帕努伊人制作,大约在公元1000至1200年间。

这尊雕像高约2.42米,宽96厘米,直径47厘米,重约4.2吨。它由一整块灰色玄武岩雕刻而成,是已知约900尊摩艾石像中不到15个玄武岩材质的雕像之一。

摩艾石像代表了拉帕努伊人对祖先的崇拜,Hoa Hakananai'a的名字意为“失落、隐藏或被盗的朋友”。背面雕刻有军舰鸟首和人/鸟形象等图案,这些岩石画与当地祈求富饶和充足资源的鸟人祭祀仪式有关。

1868年,英国水手被带到复活节岛上的神圣区域,并找到了Hoa Hakananai'a躯干下建筑物内的‘a’。他们为此进行了交换,并借由当地土著力量把Hoa Hakananai'a雕像拖到“Topaze”号航母上,随后把雕像当做礼物送给了维多利亚女王,女王又将其捐赠给了大英博物馆。

Hoa Hakananai'a陈列于大英博物馆的维尔康信托展厅(24号展厅)内。

近年来,复活节岛原住民一直要求大英博物馆归还这尊雕像,认为它是他们祖先神圣历史的重要载体,收回石像标志着欧洲殖民者侵略行为的终结。智利政府已采取数项措施保护原住民权益,但关于Hoa Hakananai'a的归还问题尚未有官方回应。

21. 乌尔皇室游戏棋盘(The Royal Game of Ur)

现今发现的最早的棋盘游戏之一。

乌尔皇室游戏棋盘制作于公元前2600至2400年,属于美索不达米亚地区早期王朝III时期(Early Dynastic III)。这套游戏棋盘由英国考古学家伦纳德·伍利爵士(Sir Leonard Woolley)在1922年至1934年间,在伊拉克乌尔地区的皇家陵墓中发现,共发现了五套。

棋盘由木头制成,上面镶嵌有贝壳、红色石灰石和青金石。尽管木头部分已经腐烂,但镶嵌的部分保存至今,使得我们能够恢复其原状。棋盘由20个方格组成,每五个一组分别刻有玫瑰花饰、眼型纹饰、小圆点和五点状纹饰。

根据大英博物馆研究员欧文·芬克尔(Irving Finkel)的研究,游戏规则涉及双方通过投掷骰子从棋盘的一端到达另一端,最先完成者为胜。 这种棋盘游戏发源于约4600年前的古美索不达米亚,是现今发现的最早的棋盘游戏之一。

流行高峰时期,乌尔皇室游戏棋盘获得了精神上的重要性,游戏中的事件被认为可以反映玩家的未来,并传达来自神灵或其他超自然生物的信息。这种游戏在晚期古董时期停止流行,可能演变成了其他形式的棋盘游戏。

乌尔皇室游戏棋盘陈列于大英博物馆的56号展厅。

这种棋盘游戏在中东各地流行,棋盘在伊拉克、伊朗、叙利亚、埃及、黎巴嫩、斯里兰卡、塞浦路斯和克里特等地都有发现。

四块与乌尔皇室游戏棋盘非常相似的游戏棋盘在图坦卡蒙的墓中被发现,这些棋盘配有小盒子来存放骰子和游戏棋子,许多棋盘的背面还有塞尼特棋(Senet)的棋盘,因此同一块棋盘可以用于玩两种游戏,只需翻转即可。

22. 奥克瑟斯宝藏 Oxus Treasure

中亚奥克瑟斯河域发现的宝藏。

奥克瑟斯宝藏是一批约180件金银制品,制作于阿契美尼德帝国时期(古波斯帝国,约公元前550年至330年),在1876-1880年间被发现于塔吉克斯坦塔赫提库瓦德地区(Takht-i Sangin)的奥克瑟斯河(Oxus River,今阿姆河)北岸。

宝藏包括实用器和宗教礼仪用器,如容器、雕塑、人像、马车模型、硬币、印章、臂钏、指环、祈愿用的牌匾等。这些物品多数被认为产自公元前5-4世纪。

宝藏中的51块金箔祈愿牌匾和一些雕像/小雕像表明它们可能与寺庙有关,可能是供奉在圣地的敬神物品。

宝藏并未经过考古发掘,而是由民间偶然发现的,具体发现过程不详。最初由一位军官从商人购得,后来大部分宝藏被英国考古学家亚历山大·坎宁汉姆(Alexander Cunningham)和英国古董商A. W. Franks购得,最终由Franks捐赠给大英博物馆。

奥克瑟斯宝藏大部分现存于大英博物馆的52号展厅,在“古代伊朗”展区陈列,另有少量现存于伦敦维多利亚和艾伯特博物馆。

尽管有学者对宝藏的真伪和统一性提出质疑,但普遍共识认为奥克瑟斯宝藏是真实的,代表了当时冶金艺术的一些最优秀作品。

23. Katebet木乃伊

保留了大脑的女歌唱家木乃伊。

Katebet是古埃及第18王朝末期或第19王朝初期的一位老妪,她曾是在卡纳克神庙中侍奉阿蒙神(Amun)的歌女。她在宗教仪式中扮演唱歌奏乐的角色。

Katebet的遗体经过了古埃及传统的防腐处理,身体被布条层层包裹。头部覆盖着彩绘木乃伊面具(cartonnage),面部镀金,头上戴着精美的假发和白色耳环。她的木制双手交叉于胸前,佩戴着真正的珠宝戒指。

Katebet木乃伊的特殊之处在于她的大脑没有被移出,这在木乃伊制作中并不常见。此外,她的棺材原本是为男性设计的,后来被改造用于她,原因未知。

Katebet木乃伊陈列于大英博物馆的63号展厅。

大英博物馆的科学家们在不损坏木乃伊的情况下使用电脑断层扫描技术(CT扫描)获得了关于Katebet的更多信息,包括她的年龄、健康状况以及死因。她的木乃伊上有一个圣甲虫,这在古埃及文化中象征着保护和重生。

Katebet木乃伊是大英博物馆中最著名的木乃伊之一,也是世界上被研究最多的木乃伊之一,为现代人提供了宝贵的关于古埃及文明的直接证据。

24. 锡克教“头巾帽” Turban

锡克教武士用蓝色布料制成的头巾帽。

锡克教“头巾帽”是锡克教传统中不可或缺的元素,它不仅代表了信徒对宗教的虔诚,也保护了他们不剪的头发,这是锡克教五大圣物(Five Ks)之一。

这件锡克教武士“头巾帽”用蓝色布料制成,上有金属装饰,包括六个投环、一箭头形投环、一排月牙、单刃匕首、两把双刃剑、月牙和军章。这些装饰物体现了锡克教武士的传统和勇气。

由于原本头巾帽的布料已退化,不能修复,因此现时所见的头巾帽使用了原帽上的金属对象,配以新的布料。翻新后,37米长的蓝棉布包裹着一圆椎体(为方便展出),金属装饰分布于顶部,用金属绳索固定位置。

锡克教“头巾帽”陈列于大英博物馆的33号展厅64B展柜中区。

锡克教的头巾(Dastar或Dumalla)是锡克教徒身份的重要标志,它象征着对古鲁的深爱和行善的承诺,反映了锡克教的精髓。头巾也是男女都鼓励佩戴的,超越了性别的界限。

锡克教徒通常佩戴蓝色、白色和黑色的头巾,尽管其他颜色也很受欢迎。蓝色和黄色的头巾在宗教聚会如Vaisakhi期间享有特殊地位。不同颜色的头巾具有不同的象征意义,例如白色头巾象征圣洁的生活。

25. 晚华之二:孟加拉雕塑家姆娜里尼•穆科杰制作的女性雕像。

大英博物馆中的“晚华之二”是一座莲花坐式女性雕像,由孟加拉雕塑家姆娜里尼•穆科杰(Ramonarani Mukherjee)制作。

姆娜里尼•穆科杰是20世纪孟加拉地区的雕塑家,以其现代和抽象的雕塑风格而知名。

“晚华之二”以其抽象的形式和充满生命力的表达而突出,展现了艺术家对形式和材料的探索。这件作品体现了印度现代雕塑的特点,融合了传统艺术形式与现代审美。

26. 潘地•拉威•香卡的西塔琴 Pandit Ravi Shankar's Sitar

印度加尔各答乐器制作家纳德•穆里克制造的西塔琴。

这把西塔琴由印度加尔各答的乐器制作家纳德•穆里克(Nad Muri克)为著名的音乐家拉威•香卡(Ravi Shankar)制造。

潘地•拉威•香卡的遗孀苏坎亚•香卡(Sukanya Shankar)以及拉威•香卡基金会将这把西塔琴捐赠给了大英博物馆,入藏日期为2017年。

该西塔琴制作于1961年,印度加尔各答。这把西塔琴的颈部和共鸣板由柚木制成,共鸣箱则为葫芦。它有金属琴弦贯穿琴颈和腹部,琴颈的末端有弦轴,用来固定和调整琴弦。

琴的颈部有染色和镶嵌骨头装饰,腹部有木制的卷草纹装饰,是大英博物馆收藏的做工最为精致的一把印度乐器。

潘地•拉威•香卡是印度古典音乐的代表人物之一,他的西塔琴不仅是一件乐器,也是印度音乐和文化的象征。

潘地•拉威•香卡的西塔琴陈列于大英博物馆的33号展厅71A展柜中区。

27. 大理石药叉女“安比卡”像 Ambika

耆那教中的药叉女之一的白色大理石雕刻。

这尊白色大理石雕刻画的是立姿的安比卡(Ambika),她是耆那教中的药叉女之一。耆那教是印度传统宗教之一,强调非暴力、真理和素食主义。

女神像以高浮雕的形式呈现于素面石板上,底座边缘呈阶状且背后刻有铭文。她头戴层层叠叠的花冠,长发绾髻悬于一旁。安比卡的形象本有四臂,但现存的雕像中有两臂已经损毁不见。余下两臂中,一手持驯象刺棒,另一手似是握着一种套索的底部或是某种植物的茎部。

底座的一个侧面上还刻着一个跪着的小型女性供养人形象,上有梵文铭文标注。铭文大意为:“唵!波荷加王的耆那教学派(Candranagarī 和 Vidyādharī派)导师婆罗流支……造话语女神Vāgdevī像一区及耆那教得道者像三区后,续造安比卡神像一区……以求福佑!造像人:Manathala,sūtradhāra Sahira之子。Śivadeva the proficient题。1091年。”

这尊雕像制作于公元1091年,属于帕拉玛拉王朝时期。

大理石药叉女“安比卡”像陈列于大英博物馆的33号展厅。

28.青铜鸮形卣

青铜鸮形卣是商代晚期(约公元前1500-1050年)的青铜器,属于中国青铜时代的精美之作。这件青铜卣整体看起来像两只背靠背的鸮(猫头鹰),盖子两侧往上翻的小钩仿佛是它们的喙,而器足则是它们的脚爪。棱扉把带钮的器盖以及器身分隔出四个装饰区间。

表现鸮翼的鳞状纹饰占据了大部分的器身,余下的空间(包括器盖)则以云雷纹为底,上饰小型的鸟纹和龙纹。口沿下方还有两个半环状把手。

在商代,鸮(猫头鹰)被认为具有特殊的象征意义,它们昼伏夜出被认为是冥界的使者,可以沟通神鬼;在农业文明中,鸮是益鸟,被尊为丰收之神,同时它还是猛禽,因而象征着英勇聪慧。

青铜卣在商代用于迎神与祭祖,具有祭祀和宴飨功能。鸮的形象来铸造青铜器有特殊的历史渊源,反映了商代“尊神尚鬼”的宗教观念。

青铜鸮形卣陈列于大英博物馆的33号展厅

29. 鎏金银牛首车饰

这件鎏金银牛首车饰制作于东周时期,大约公元前400-300年,可能出土于今天洛阳附近的东周王陵区。车饰由青铜制成,表面鎏金,并以错金银饰表现细节,展现了东周时期金属工艺的高超技艺。

牛首形车饰有着突出的耳朵和眼睛,眼睛原本嵌有琉璃,但现已腐坏。牛首后的方銎上有方形销孔,用于安装和固定。

在东周以前,起源自欧亚草原的马车就已经融入了中国社会,并成为地位与财富的重要标志之一。这件鎏金牛首车饰可能用于装饰车辕首端,显示了车主的尊贵地位。

鎏金银牛首车饰陈列于大英博物馆的33号展厅6A展柜左区。

30. 龙山文化黑陶觯

黄河下游工匠为统治阶层制造的黑陶觯。

龙山文化是中国新石器时代晚期的一种文化,其年代大约在公元前2500年至公元前2000年,以黑陶为主要特征,主要分布于黄河中下游地区。

这件黑陶觯是轮制陶器,具有细腻的陶质和优美的轮廓。它的造型简单朴素,体现了当时人们的审美观念。龙山文化的黑陶以素面磨光的最多,带纹饰的较少,有弦纹、划纹、镂孔等几种。这件黑陶觯可能也具有类似的装饰特点。

龙山文化的黑陶,特别是蛋壳黑陶,因其薄如蛋壳、黑如漆的特点,被视为龙山文化中最著名的陶器之一,体现了当时高度发达的制陶工艺。

龙山文化黑陶觯陈列于大英博物馆的33号展厅1B展柜左区。

31. 漆鞘铁刃汉剑 (櫑具剑)

由漆木雕剑首、剑格和铁刃组成的汉剑。

这把剑由漆木雕剑首、剑格和铁刃组成,外套漆木剑鞘。剑首尚有金饰痕迹,显示其精致和华贵。 鞘上还有漆木剑璏和剑珌,雕成相缠的镂空龙或蛇纹,与剑首和剑格的设计相配,体现了汉代工艺的精湛。

精致的漆木剑饰表明这柄长剑应该不是用于实战,而是当时贵族男性衣饰的一部分,显示了其象征身份和地位的作用。髹漆是一种独特的工艺,尤盛于华南;漆木剑饰的镂空设计也可能受到来自欧亚草原的金属器装饰风格影响。

藏在剑鞘内的是铁质剑刃。中国在公元前300年前已开始使用铁,并逐渐以铁取代青铜作为武器的主要材料。

铁和盐的生产在汉武帝一代开始国有化,这一举措进一步增加了中央政府的财富,同时削弱了地方的力量。

漆鞘铁刃汉剑陈列于大英博物馆的中国展厅。

这把汉剑与《汉书》的记载完全符合,亦是目前已知櫑具剑的唯一实例,珍惜无比,绝对是国宝级的藏品。

32. 线刻阿弥陀佛净土图石门楣

半圆形石质门楣上的佛教净土场景线刻。

这座半圆形的黑色石质门楣上刻有佛教净土的场景,是唐代(公元618-907年)的作品。门楣上的线刻展现了佛教净土的宗教场景,包括阿弥陀佛、菩萨、罗汉以及莲花化生童子等形象。

画面中央是阿弥陀佛,他端坐在巨大的宝盖之下,两旁环绕着菩萨和罗汉。阿弥陀佛的脚下是两个象征着新生灵魂的莲花化生童子。画面下方以连珠纹为底的是乐舞者,他们或奏箫笛笙,或弹琵琶箜篌,或鼓钹。门楣底面则以线刻缠枝莲纹为饰。

半圆形的门楣多见于隋唐时期,常用在塔或墓室的券顶通道的入口处。此门楣上刻画的场景可能是阿弥陀佛的西方净土。巨大的宝盖之下除了佛像,还有佛足旁的两个莲花化生童子,象征着在净土重生的灵魂。

线刻阿弥陀佛净土图石门楣陈列于大英博物馆的中国展厅。

这件石门楣不仅是唐代佛教艺术的代表,也是研究当时宗教信仰和石刻艺术的重要实物资料。

33. 引路菩萨图

唐代绢画,描绘菩萨引领信女前往往生极乐世界。

这幅绢画创作于唐代,大约公元9世纪后半期,是敦煌莫高窟藏经洞中发现的珍贵文物。画中描绘了菩萨引领一位信女前往往生极乐世界的场景。左上方的红色云层里可见净土的宫殿,右上方的榜题框中有“引路菩”三字。

画中的菩萨为男性形象,袒露胸膛,手持柄香炉和垂挂幡的莲花枝,身穿色彩缤纷的天衣和璎珞,造型华丽。信女比例缩小,突出了菩萨的庄严和伟大。

引路菩萨信仰在唐代开始流行,这幅画是唯一带有题字标明内容的例子。它不仅是一件艺术品,也是研究唐代佛教艺术和宗教信仰的重要实物资料。

引路菩萨图陈列于大英博物馆的中国展厅。

这幅画来自敦煌莫高窟藏经洞,1900年道士王圆箓发现了藏经洞,内藏数以万计的佛经、绘画、纺织品和其他文物。1907年,考古学家斯坦因在敦煌向王圆箓购买了藏经洞部分文物,并将其运回英国。

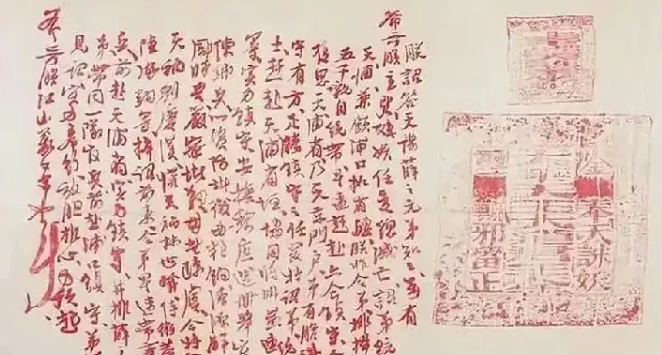

34. 洪秀全的朱批

洪秀全的朱批是目前确认的洪秀全唯一真迹之一,另一件真迹是珍藏于中国第一历史档案馆的洪秀全亲笔诏书。

洪秀全(1814-1864),广东人,是太平天国运动的领导者。他曾多次参加科举考试但未成功,最终领导了太平天国起义,对清朝政权构成了巨大挑战。

洪秀全的书法被描述为潦草、不受拘束,有时显得粗犷无羁和信马由缰。这种风格在当时重视小楷的科举考试中并不受青睐,也可能是他科举落榜的原因之一。

洪秀全的朱批陈列于大英博物馆的中国展厅。

35.苏轼的《墨竹图》

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,是北宋时期著名的文学家、书法家、画家。他的画作传世极少,而《墨竹图》是其中之一。《墨竹图》展现了苏轼以墨画竹子的技艺,竹子在中国文化中象征着高洁、坚韧和谦虚,是文人画中常见的题材。

画中以简洁的笔触描绘了竹子的形态,展现了竹子的风骨和生命力。苏轼的笔法谨严有致,具有潇洒神态。

该作品曾为中国收藏家项元汴所藏,并有其题签:“苏文忠公墨竹。项墨林珍藏。嘉庆元年重装于真吾书屋。写十三经室珍藏。

大英博物馆中似乎并没有收藏苏轼的《墨竹图》。查到信息是,画作后来由顾洛阜(John M. Crawford, Jr)购于中国,并于1988年捐赠给美国大都会艺术博物馆。

36. 唐伯虎的《西山草堂图》

明朝大画家唐寅的真迹。

大英博物馆收藏了明代著名画家唐寅(唐伯虎)的《西山草堂图》。唐寅(1470-1524),字伯虎,号六如居士,是明代吴门画派的代表人物之一,与沈周、文征明、仇英并称“吴门四家”。

《西山草堂图》是唐寅的山水画作品,展现了其独特的艺术风格和深厚的绘画功力。

这幅水墨画描绘了暮色朦胧中的山水风光及文人雅士们享受着乡村隐居生活的场景。画中河岸青山连绵起伏,一位学者坐在他的乡村小屋里,享受着乡村隐居生活。

画面布局严谨,笔法劲健,画法工整、线条流畅,山水粗中有细,带有北方的奇险,南方的野逸,很好地体现了唐寅豪放不羁的性格和绘画的深厚功力。

该作品曾被清朝乾隆皇帝收藏,并留有乾隆皇帝在公元1751年的题词。后来的收藏者和鉴赏家在画作上留下了11段文字,对画作或画家进行了评论。

《西山草堂图》陈列于大英博物馆的中国展厅。

37. 青铜双羊尊

商朝青铜器,展现了既写实又浪漫的艺术风格。

大英博物馆中的青铜双羊尊是中国商周时期的一件珍贵文物。青铜双羊尊可能铸造于公元前1200年至公元前1050年(商朝晚期),属于中国长江流域的湖南省,展现出写实又浪漫的艺术风格。

双羊尊形状为两只背对背联结为一体的公羊,四条羊腿被巧妙地用作支撑,羊背上驮着的圆柱体则是器皿的口。两只羊各探向一方,都长着弯曲的羊角,神情安闲,显出一副静穆庄重的气概,眼睛、嘴巴和胡子都被塑造得惟妙惟肖。

尊口下饰弦纹和龙面饕餮纹,较为罕见。羊颌下及腹下饰扉棱,象征须和腹部垂毛。通体饰鳞纹,柔和素雅的铜绿、四平八稳的对称、纷繁复杂的纹饰和厚重拙朴的质感,赋予双羊尊无法用语言形容的魅力。

羊在中国的文化中一直是温顺、善良的形象,也传递着吉祥的寓意。在其他文化中,如古埃及神话中,羊象征着至高无上的太阳神——阿蒙;在古希腊神话中,羊又是掌管畜牧业和农业的神明——潘。

青铜双羊尊陈列于大英博物馆的中国展厅。

双羊尊在1860年火烧圆明园后被掠夺,现收藏于英国大英博物馆。

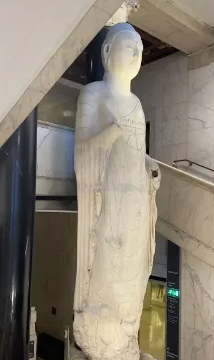

38. 隋代阿弥陀佛像

高5.78米,制于隋开皇五年的佛像。

这尊阿弥陀佛像制作于隋朝开皇五年(公元585年),原供奉于中国河北省韩翠村的崇光寺。

佛像由白色大理石雕刻而成,高约5.8米,重约2吨,是大英博物馆中最大最雄伟的佛像之一。佛像面容俊秀,双目微启,双唇紧闭,微露一丝浅笑,眉间有白毫相光,披通肩式袈裟,内着僧祇支,长裙束腰与胸前系结。

佛像的双手虽已丢失,但右手臂上抬,左臂平出略向下,可以判断出佛手姿势应为右手施无畏印,左手施与愿印。

这尊佛像后来被文物贩子卢芹斋偷盗并分割为三段运到海外,几经辗转后,于1938年由民国官方转赠给英国博物馆。

这尊佛像矗立在大英博物馆楼梯空隙之间,跨越两层楼,成为参观者视线的焦点。

39. 康侯簋和邢侯簋

西周青铜器,国宝级文物。

40. 辽三彩大罗汉像

原藏于河北省易县白玉山峨嵋寺的大罗汉像。

大英博物馆中的辽三彩大罗汉像是一项非常重要的中国文物,辽三彩大罗汉像是中国辽代(约公元907-1125年)的陶瓷作品,以其精美绝伦的工艺和独特的艺术风格而闻名。

这些罗汉像采用白色陶胎,质地紧密,通体施三彩釉,与唐三彩相似,展现了辽代陶瓷艺术的独特魅力。辽三彩大罗汉像通常呈现出丰满的身材和安详的表情,富有神秘感和庄严感。它们多数身穿宽袍,带有头巾或宝冠,手持法器或念珠,栩栩如生的面部表情和栩栩如生的身体曲线都展示了艺术家对细节的精确把握和刻画。

这些罗汉像在民国时期失窃,现存造像均藏于国外,其中一尊就在大英博物馆。

学界对这批造像的原产地及存放地还存在争议。根据国外学者对这批三彩罗汉造像进行的热释光断代鉴定,显示结果约为1210年,上下浮动100至200年,大概相当于中国的辽金时期。

辽三彩大罗汉像陈列于大英博物馆的中国展厅。

41. 莫高窟壁画

大英博物馆内收藏的敦煌壁画,件件精美。

还有很多宝贝,大英博物馆的安检一直被吐槽很差劲,小偷也光顾了很多次,偷走了不少东西。上一次被偷了引起全球谴责,把宝贝归还之类的言论,现在的展品大多放在玻璃柜里面了。但是,和平归还展品,还是需要很多磋商吧。古埃及的展品实在太多了,中国的瓷器,一个馆基本装不下。很喜欢博物馆,如果可以成为一个解说员也很好玩吧。